Software ist oft ein bisschen wie ein unbequemes Familienmitglied. Man hat sich aneinander gewöhnt und sieht ihm oder ihr die Unzulänglichkeiten nach. Jede neue Software ist erstmal großartig oder doof, je nach Blickwinkel. Sicher ist: Jede Umstellung erhöht den Stress der Beteiligten und Betroffenen, von verlorenen Daten und Ausfallzeiten ganz zu schweigen. Sich verändernde Arbeitsumfelder verlangen aber oft angepasste Funktionalität. Software wächst hier mit und wird ersetzt oder sie bekommt ein so radikales Update, dass die Verwender sehr aufwändig Neues lernen müssen. Hier kann der Einsatz einer RPA-Lösung helfen. Meist nahtlos ins laufende System integriert, erweitert sie den Funktionsumfang bestehender Software durch die Auslagerung von Aufgaben an Drittsoftware, die im Hintergrund laufen kann. Viel mehr wird möglich, wenn RPA den Datenaustausch herstellt.

Auch die Sekundarkosten radikaler Systemeinschnitte für Umstellungszeiten und Hardware werden oft unterschätzt. Unternehmen sollten prüfen, ob der Einsatz eines RPA-Systems nicht sinnvoller ist, als Umstellungsrisiken in Kauf zu nehmen.

“Better safe than sorry”

ist ein Oldie, aber höchst relevant. Wenn „irgendeine KI“ besser ist als selbst zu denken, ist es schon zu spät.

Die Trennung von privater Erfahrung und professioneller Anwendung ist wichtiger denn je. Selbst der interne KI-Agent muss kritisch betrachtet werden. Die teils gedankenlose Anwendung von externer Software in Form von KI folgt leider den jahrelang gemachten Erfahrungen der Mitarbeitenden. In Unternehmen grassieren z.B. WhatsApp-Chat-Gruppen, über die wesentliche Inhalte und Daten ausgetauscht werden. Der Authenticator auf dem Privathandy verknüpft jetzt schon private Endgeräte mit Firmenkonten. Alles ganz normal? Nein. Denn Firmenstrukturen und private Strukturen sollten weitestgehend, wenn nicht gar vollständig, getrennt sein. Die Kosten für Firmenhandys sind im Zweifel deutlich geringer als eine Lösegeldforderung bei gehackten Servern. So gesehen ist das auch eine Art Versicherungsbeitrag. Aber gelebter Alltag ist leider, diesen Beitrag sparen zu wollen.

Eine Investition in lokale, firmeneigene IT-Infrastruktur, Personal mit Knowhow oder einen eng verknüpften, lokalen Dienstleister ist immer noch ein sinnvoller Beitrag zur Resilienz und verringerter Abhängigkeit. Und sie wissen dann wirklich ganz genau, wo ihre Daten sind und wer Zugriff hat.

Keine Panik!

IT-Abteilungen reagieren zuweilen mit leichter Paranoia, wenn wir RPA-Lösungen wie z.B.: #EMMA vorstellen. Dabei bieten sie überragende Sicherheit, erheblichen Zeitgewinn bei Implementierung und Nutzung und höchste Zuverlässigkeit.

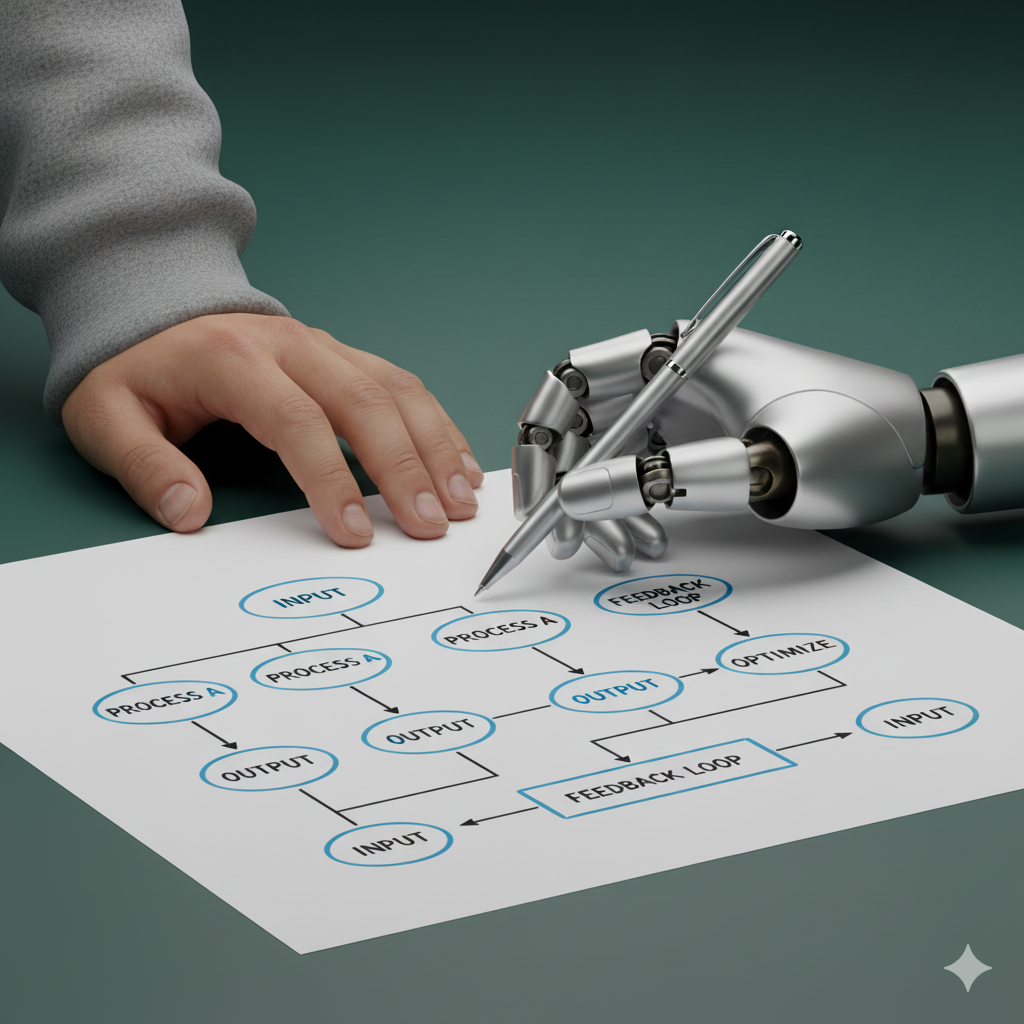

Professionell und sicher sind so gesehen letztendlich nur Firmen-interne, lokalisierte Lösungen mit eingeschränkter Intelligenz für bestimmte Prozessarchitekturen. Sie sind der Schlüssel zu Datensicherheit in der Automatisierung und korrekten Ergebnissen und Effizienzsteigerung. Dabei sind Gateways zu LLM-KI für spezifische Aufgaben sicher sinnvoll und notwendig, sollten aber nicht den Kern der Lösung darstellen. Bei Prozessautomation sollten Lokalität, Revisionssicherheit und dokumentierte, klare Prozesse im Vordergrund stehen. „Das soll die KI machen“ ist keine nachhaltige Lösung, sondern verlagert nur das Problem in eine ungewisse Prozessarchitektur mit diffusen Ergebnissen.

Own this!

Eine Automatisierung und Digitalisierung sollte immer so sein, dass der Prozess-Owner auch die Prozesse bestimmt und nicht eine Automatik oder ein Preset. Denn sonst werden nicht ganz die gewünschten Funktionen abgebildet, sondern nur die „beliebtesten“. Natürlich: Je feiner die Stellschrauben der manuellen Beeinflussung sind, desto anspruchsvoller die Automatisierung. Aber alles, was gut ist, braucht auch Zeit. Das gilt auch weiterhin. Nur eben weniger als vorher. Also lohnt es immer, sich diese Mühe zu machen. Autopiloten, egal, wie sie heißen, stülpen ungefragt „best practice“-Lösungen in den Arbeitsalltag. Wenn diese Prozesse nicht nachvollzogen werden können, dann können sie auch nicht dokumentiert und auch nicht gepflegt werden. Von rechtlichen und regulatorischen Aspekten mal ganz abgesehen.

Automatisierung selbst denken, Abläufe selbst erstellen und anpassen macht Mühe, aber ergibt auch als einziger Sinn. Sich dabei helfen zu lassen ebenso. Aber man sollte als Process-Owner immer verstanden haben, was im Bauch der Bestie passiert. Sonst frisst sie einen womöglich.

Nicht einfach schlechte Prozesse digitalisieren

Viele Prozesse erhalten erst Aufmerksamkeit, wenn sie nicht funktionieren oder ein System umgestellt wird. Und selbst dann wird ein Ablauf einfach digitalisiert, ohne ihn nochmal genau zu betrachten. Dabei liegt in der Optimierung von Prozessen sehr viel Potenzial, egal, ob Sie nun analog weitergehen oder digitalisiert werden sollen. Die Crux liegt zumeist darin, die Zeit für die Überprüfung zu haben und den inneren Abstand. Denn schließlich sind Process-Owner ja auch stolz auf das, was sie besitzen oder gar selbst geschaffen haben. Je weiter oben auf der Leiter, desto größer der Stolz auf das Eigene und desto stärker können Beharrungskräfte echten Wandel verhindern. Selbstverständlich kann auch jeder andere im Unternehmen Prozessveränderungen aus anderen Gründen hintertreiben.

Daher ist es wichtig, bereits vor Prozessanalyse die Potentiale mit allen Beteiligten zu besprechen und möglichst Konsens herzustellen. Eine vorgeschlagene Lösung dann nicht einfach überzustülpen, sondern wirklich zu integrieren, bringt langfristig Ergebnisse. Oft sollte dieser Schritt durch Coaching oder Workshops begleitet werden, um eine externe, regulierende Kraft zu nutzen. Manchmal führen diese Erkenntnisse auch zu echten Change-Prozessen. Spätestens dann sollten sie begleitet werden.

Ist das freigegeben?

Ein großes Geschwindigkeitsproblem der Digitalisierung liegt in der Freigaben-Kultur oder eben deren Mangel. Unklare Prozess-Bedingungen führen oft dazu, dass vollständig automatisierbare Prozesse unterbrochen werden, um „nochmal draufzuschauen“. Dieser Bottleneck verlangsamt nicht nur die Abläufe, er ist auch gefährlich, wenn Momententscheidungen nicht nachvollziehbar getroffen werden. Und nicht jeder Prozess und Ablauf ist ein Sonderfall, im Gegenteil.

Oft wird er genau dazu gemacht, weil jemand nochmal draufschaut. Zuweilen hat das auch mit der Bedeutungsfindung des Draufschauenden zu tun. Sinnvolle Prozessautomatisierung berücksichtigt den notwendigen Grad an Eingriffen und Individualentscheidungen, indem sie mit den standardisierten Vorgängen die Hauptmenge der Arbeiten übernimmt, um für die wenigen Sonderfälle den Faktor Mensch die nötige Zeit zur schnellen Entscheidung zu schaffen.

Mit dem Brennglas

Der Einstieg in die Prozessdigitalisierung bietet die perfekte Möglichkeit, sich eigene, täglich gelebte Prozesse mal mit der Lupe anzuschauen. Um dann konsequent gemeinsam daran zu arbeiten, dass ein Prozess Ergebnis- und Effizienzorientiert in seine digitale Form übersetzt wird. Denn auch im Digitalen gilt: Ein schlanker Prozess ist ein guter Prozess. Er bietet Übersicht, bessere Fehlerminimierung und Geschwindigkeit. Und RPA-Programme wie #EMMA bieten hier die Möglichkeit, viele übersichtliche Einzelprozesse und funktionale und komplexe Prozessketten zu integrieren. Und auch hier gilt: „Do not over-engineer”. Wenn man den Prozess nicht nachvollziehen kann, ist er per se nicht gut. Denn nur, wenn Prozesse verstanden sind, können sie auch hinterfragt werden.

Verdeckte Prozesse aufspüren

Wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder lange krank sind, werden plötzlich bisher unbemerkte Abläufe unterbrochen und Prozesse teils empfindlich gestört. Nachschub fehlt, Blumen sterben, der Kaffee geht aus, Lieferanten und Kunden beschweren sich. Und das sind die kleinen Probleme (bis auf den Kaffee!)

Wo welche Unterlagen und Informationen liegen, sollte eben nicht auf einem Post-It unter der Schreibtischablage notiert sein oder im Kopf des Mitarbeiters, sondern als Prozess, als Kerninformation zentral dokumentiert sein. Prozessabläufe und Ausnahmen müssen transparent hinterlegt sein. Ein Organigramm funktioniert nur mit konsequenter Prozessdokumentation. Das gilt auch und gerade für kleinere Unternehmen. Das müssen keine aufwändigen Diagramme sein, eine Niederschrift im Server mit klug benannten Dokumenten und einer sinnvollen Ordnerstruktur ist schon ein kleines WIKI.

Leider ist die Wichtigkeit des Prozesses (und damit der Dokumentationsdruck) zuweilen nach der Wahrnehmung von drei Arbeitsebenen gesetzt: Controlling, Legal, C-Level. Dabei geschehen außerhalb dieser Wahrnehmungsbereiche sehr viele Dinge, die in einer Prozesskette enorme Wirkung entfalten können. Stringente Prozessdokumentation wird so auch zu einer Kulturfrage für Unternehmen. Die Digitalisierung und Automatisierung bieten hier echte Chancen zu einem positiven Culture-Change!

Wissen bleibt Macht!

Informationsmanagement ist Teil des Prozessmanagements und sollte daher von der Firmenleitung auf allen Ebenen unterstützt, ermöglicht und eingefordert werden. Nicht nur bei der Frage, wo der leckere Kaffee herkommt, ist Wissen entscheidend.

Es muss Zeit geschaffen werden, Tätigkeiten zu betrachten und zu dokumentieren. Denn die Rationalisierung, also die Steigerung der Effizienz, systematische Verbesserung von Arbeitsabläufen, kommt so oder so. Fachkräftemangel und Dokumentationspflichten, zunehmende Digitalisierung sind besondere Treiber.

Es lohnt sich aber in jedem Fall, alle Prozesse anzuschauen, auch die vermeintlich klaren, einfachen, und sie zu dokumentieren. Denn das bietet Transparenz und Chancen zur kontinuierlichen Verbesserung. Dieses Prinzip kann man lernen und damit beginnen, aktuelle Abläufe zu prüfen, ob sie sinnvoll oder einfach nur „gewachsen“ sind. Bei der Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist das unendlich hilfreich. Die Einführung von digitalen Assistenten wie #EMMA bietet hier eine ideale Möglichkeit, sich Stück für Stück zu rationelleren und effizienteren Modellen durchzuarbeiten und die Prozesstransparenz zu erhöhen. Sonst geht irgendwann das Wissen um die Kaffee-Quelle verloren und das muss natürlich verhindert werden!

Automatisierung und individuelle Betreuung von Kontakten.

Automatisierung trifft oft auf Widerstände mit dem Argument, dass dann eine individuelle Kundenbetreuung nicht mehr möglich ist, wenn „alles immer gleichläuft“. Sehr schnell wird die Ausnahme zur Norm erhoben und so behauptet, der gleiche Standard sei schlecht. Das Gegenteil ist der Fall, denn eine sinnvolle Entlastung durch Automatisierung führt dazu, dass die entscheidende Zeit zur individuellen Betreuung wieder entsteht.

Standard-Kern-Prozesse verhindern per se nicht, dass man alternative Lösungen im Unternehmen ermöglicht. Diese sollten immer vorhanden und gedacht sein. Denn die Abweichung von der Norm geschieht im Umgang mit Menschen unausweichlich.

Die Kernprozesse zu automatisieren, bedeutet große Entlastung. Stammdaten, Werte, Tabellen, Preise und Konditionen können bereits digital eingeben werden oder werden von Software eingelesen. Bestellungen und Versand werden automatisiert, ebenso wie Standard-Anschreiben etc.

Wer Sonderfälle effizient behandeln will, braucht Entlastung der Mitarbeiter durch digitale Assistenz. Und Strukturen, die das Vorsehen, Entscheider, die das aktiv vorleben, aber eben auch weitestgehend klug automatisierte Standardprozesse. Die gibt’s oft nicht im Katalog, sondern die müssen aus der gelebten Best Practice heraus in etwas Neues, effizientes überführt werden. Dann funktioniert es auch mit der Individualität bei weitestgehender Standardisierung.

Kundenbindung mit System

Jede Automatisierungslösung sollte an ein bestehendes CRM-System angebunden werden, damit alle Vorgänge und Kunden und Lieferanten eingepflegt sind. Das spart Zeit und verringert die Fehlerquote.

Wenn Systeme keine Schnittstellen untereinander aufweisen, kann eine Automatisierungs-Software wie #EMMA helfen. Sie kann auf verschiedenste Systeme zugreifen und formatunabhängig Daten austauschfähig machen. So können alle Systeme automatisch auf dem neuesten Stand sein.

Wenn alle Daten des Unternehmens und des Kunden verknüpft und verfügbar sind, wird Qualität fühlbar. Dort, wo der Kontakt ein Problem hat, kann dann ein Mensch mit Agilität und Empathie nun sein Problem lösen und individuelle Lösungen finden. Vielleicht sogar am Telefon mit echter, menschlicher Interaktion. Wer dann natürlich den Kundenkontakt auch einem Chatbot überlässt, könnte je nach Klientel über das Effizienzziel hinausgeschossen sein. Wenn der Unternehmensfokus auf vollständiger Standarisierung und Effizienz liegt, kann die Kundenfluktuation entsprechend sein und die Kostenrechnung zeigt dann, ob die ständige Akquise günstiger ist als die Bestandskundenpflege und die individuelle Betreuung im Einzelfall.

Daten und Abläufe digitalisieren, um Zeit für den Mensch-Mensch-Kontakt zu haben.